知っておきたい赤ちゃんのアレルギー症状とは?予防と対処

赤ちゃんに多い「食物アレルギー」や「アトピー性皮膚炎」。アレルギーと乳児湿疹との違いや、受診のタイミング等、素人では判断できないことが多いですよね

ここでは、赤ちゃんによく見られるアレルギーの症状・原因や受診の目安について分かりやすく解説します。また、アレルギーの検査から、自宅での予防・スキンケアのポイント、母乳育児中の食事、離乳食の進め方まで気になるポイントをまるっとお答えしていくのでぜひ参考にしてください!

- 目次

-

- 赤ちゃんに現れやすいアレルギーの特徴

- 赤ちゃんのときに発症したアレルギーは治るの?

- 赤ちゃんのアレルギーの検査はいつから受けられる?

- よくある赤ちゃんの3つのアレルギーの症状と原因

- ①【食物アレルギー】湿疹・嘔吐や下痢・ゼーゼーするなど

- ②【アトピー性皮膚炎】湿疹・かゆみ・赤みなど

- ③【アトピー性喘息】咳・ゼーゼー・息苦しい

- 赤ちゃんがアレルギーかも?と思ったときの受診の目安

- 赤ちゃんのアレルギーの予防・ケアのポイント4つ

- ポイント1. 新生児からのスキンケアがアレルギー発症の予防に繋がる

- ポイント2. 生活環境を整え清潔を心がけよう

- ポイント3. お薬は医師の指示通りに使おう

- ポイント4. 手洗い・うがいなどの風邪予防は呼吸器アレルギーの予防に

- 赤ちゃんのアレルギーに関するよくあるQ&A

赤ちゃんに現れやすいアレルギーの特徴

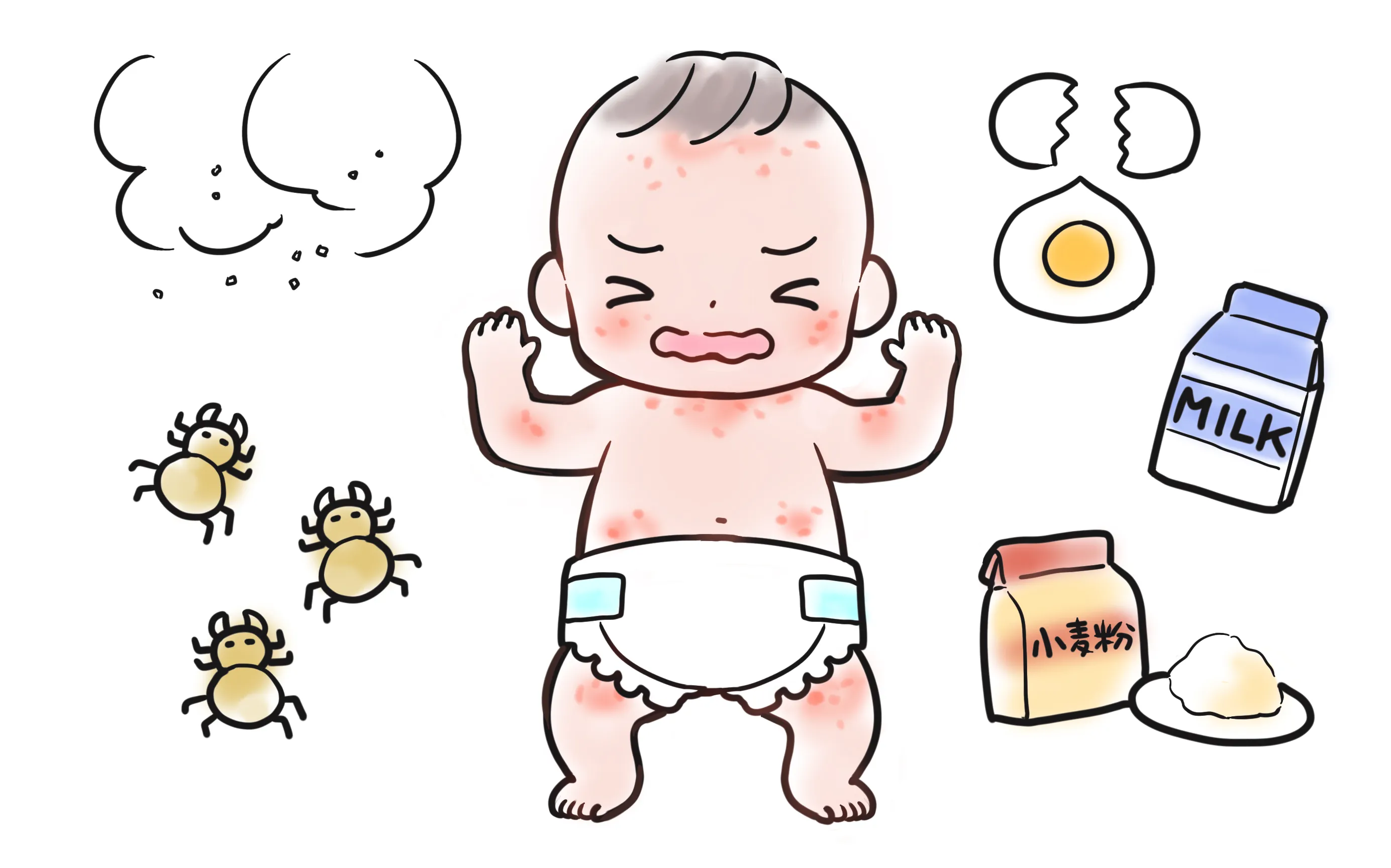

0~3歳ごろの赤ちゃんは、免疫機能や皮膚・腸のバリア機能が未発達なため、特に「食物アレルギー」と「アトピー性皮膚炎」のアレルギーが多く見られます。

食物アレルギーは、卵・牛乳・小麦などが原因となることが多く、湿疹・じんましんなどの皮膚症状や、下痢・嘔吐などの消化器症状として現れます。特に生後0〜1歳ごろに発症しやすく、早ければ生後すぐに症状が出ることもあります。また、離乳食を始めたタイミングや成長段階で症状が現れるケースもあります。

アトピー性皮膚炎は、左右対称の湿疹や強いかゆみが繰り返し現れ、慢性的に続くのが特徴です。皮膚の乾燥やかきこわしによって悪化しやすく、早期のスキンケアが重要です。

アレルギーの症状は成長とともに変化する

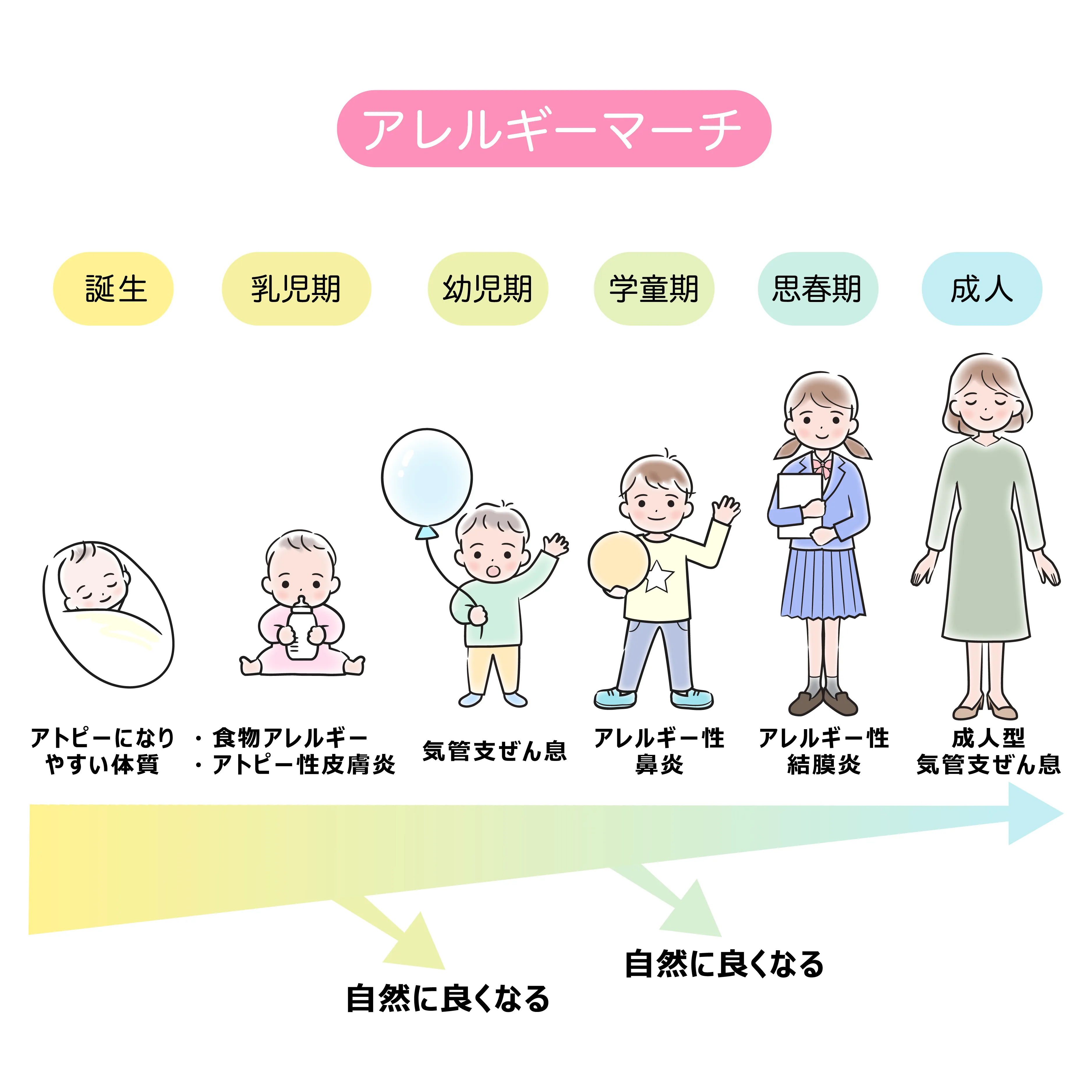

さらに、赤ちゃんのアレルギーは成長とともに症状や種類が変化していくことがあり、「アレルギーマーチ(アレルギーの行進)」と呼ばれています。

▼アレルギーマーチの例

↓

幼児期:気管支喘息

↓

学童期以降:アレルギー性鼻炎や花粉症

症状が改善しても、将来的に別のアレルギー疾患へ移行する可能性があります。赤ちゃんのアレルギーは短期的な対応だけでなく、長期的な経過観察と予防ケアが大切です。

赤ちゃんのときに発症したアレルギーは治るの?

赤ちゃんの時に発症したアレルギーは、成長とともに軽くなったり治っていくケースがあります。特に卵・牛乳・小麦などの食物アレルギーやアトピー性皮膚炎は、年齢とともに耐性がつき、症状が改善しやすい傾向があります。

▼ 年齢別のアレルギー症状の変化例

| 0~1歳頃 | 食物アレルギーやアトピー性皮膚炎が多く見られる |

|---|---|

| 2~6歳頃 | 消化器や皮膚のバリア機能が発達し、症状が軽快することが多い |

| 学童期~思春期頃 | 免疫機能が成熟し、小児ぜん息やアレルギー全般が改善するケースもある |

成長とともに改善することも多いですが、別のアレルギーに移行していくこともあるため、長期的な観察とケアが大切です。

赤ちゃんのアレルギーの検査はいつから受けられる?

赤ちゃんのアレルギー検査は、医師が必要と判断すれば生後か0月から受けることが可能です。

ただし、実際病院やクリニックでは、重い症状や特殊な事情がある場合を除き、月齢がもう少し進んでから行うことが多い傾向があります。検査の必要性は、症状の種類や程度、年齢などを総合的に判断して決まります。

アレルギー検査というと血液検査を思い浮かべる方も多いですが、乳幼児では採血の負担が大きく、検査結果と症状が一致しないこともあります。数値だけでは治療方針を決める十分な情報が得られないため、血液検査を行わない医療機関もあります。ただし、血液検査はまったく意味がないわけではなく、参考情報として活用されることもあります。

一方、プリックテストと呼ばれる皮膚検査は、生後4か月程度から実施している医療機関もあります(開始時期は3〜6か月以降と施設によって幅あり)。皮膚にアレルゲン液を垂らし、専用の細い針で軽く刺して反応を調べる検査で、痛みがほとんどなく、15分程度で結果がわかるのが特徴です。

どのアレルギー検査も、検査だけでアレルギーを確定診断できるわけではありません。医師は問診や症状の経過観察と組み合わせて総合的に判断するため、必ずしも全員が検査を受ける必要はありません。

「もしかしてアレルギーかも?」と思ったら、まずはかかりつけの小児科で相談しましょう。

よくある赤ちゃんの3つのアレルギーの症状と原因

ここでは、赤ちゃんに多いアレルギーである「食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アトピー性喘息」について、それぞれの症状や原因を説明します。

①【食物アレルギー】湿疹・嘔吐や下痢・ゼーゼーするなど

食物アレルギーとは、特定の食品を食べたときに免疫が強く反応し、皮膚・消化器・呼吸器などに症状が現れる状態です。

赤ちゃんでは、ほとんどの場合食後2時間以内に症状が出ます。

▼ 食物アレルギーの主な症状

| 皮膚の症状 | 湿疹、蕁麻疹、赤み、かゆみ |

|---|---|

| 消化器の症状 | 嘔吐や下痢、血便、腹痛 |

| 呼吸の症状 | 咳、ゼーゼーする、息苦しい |

▼食物アレルギーの原因(アレルゲン)となりやすい食べ物

- 卵(特に卵白)

- 牛乳

- 小麦

- 大豆

- そば

- ピーナッツ(落花生)

- 魚卵(イクラ・タラコなど)

- ナッツ類(カシューナッツ、くるみなど)

特に、卵・牛乳・小麦は「三大アレルゲン」とも呼ばれ、赤ちゃんの食物アレルギーの原因になることが多い食品です。

初めて食べるときはごく少量から、症状がでたときのために小児科を受診できる時間帯がおすすめです。それまで問題なく食べられていた食品でも、体調によって症状がでることもあります。

もしかして食物アレルギー?と思ったときのチェックポイント

食後に「あれ?変だな」と感じたら、以下の項目をチェックしましょう。

| 何を食べたか | 食材名だけでなく、加工食品の原材料も確認

※食品パッケージの「原材料」を撮影しておくと便利 |

|---|---|

| 食べた量 | ひとなめ程度か、ひと口・数口か、しっかり食べたのかなどを記録 |

| 食べた時間 | 食べ始めた時刻と食べ終えた時刻を記録 |

| 症状が出た時間 | 食後何分~何時間後に症状が出たかを記録

※食物アレルギーは多くが食後2時間以内に発症します |

| 現れた症状 | 湿疹、かゆみ、じんましん、咳、嘔吐、下痢、元気がない、など詳細に |

| 症状の部位 | 顔・口まわり・お腹・手足など。左右対称かどうかも重要な手がかり

※写真を撮っておくと受診の際に役立ちます |

| その他の体調や状況 | 発熱、風邪気味、疲れていた、寝不足など。

体調の悪化が引き金になることも |

症状が軽かったり普段と変わらない程度の元気があっても、食物アレルギーを疑う症状が見られたらかかりつけの小児科等を受診しましょう。

食物によるアナフィラキシー

食物アレルギーの症状の中でも特に危険なのが、全身に急激に強い症状が出る「アナフィラキシー」です。

アナフィラキシーでは、皮膚症状(じんましんやかゆみ)・消化器症状(おう吐、下痢、腹痛)・呼吸器症状(咳やゼーゼーした呼吸)など、いくつかの臓器にわたって急激に強い症状がみられます。

さらに、血圧が低下し、顔色が悪くなったり、ぐったり・ぼんやりするなど意識がはっきりしなくなった状態を「アナフィラキシーショック」と呼びます。アナフィラキシーショックは命に関わる状況です。

顔色が悪い、息苦しそう、ぐったりしている場合には迷わず救急車を呼んでください。

※ 参考文献: 独立行政法人環境再生保全機構|ぜん息予防のための よくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014②【アトピー性皮膚炎】湿疹・かゆみ・赤みなど

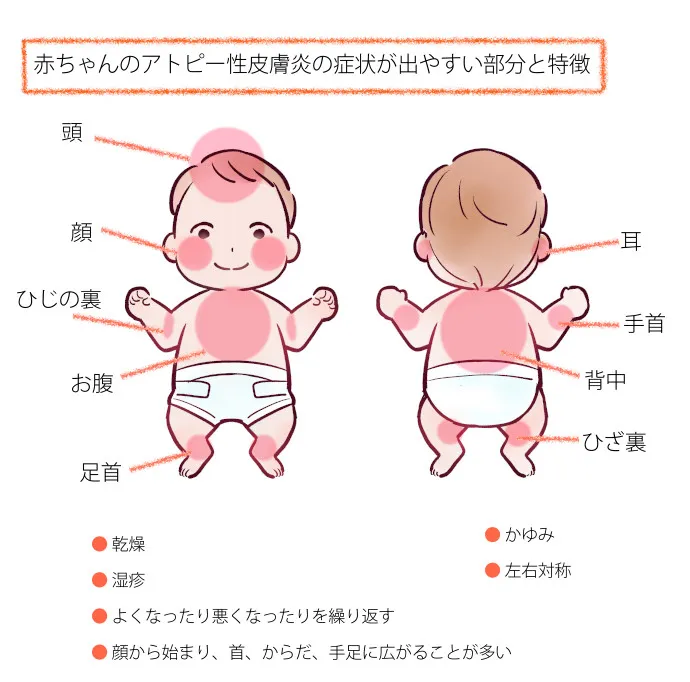

アトピー性皮膚炎は、カサカサやじゅくじゅくの湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す皮膚疾患で、強いかゆみを伴います。

生後すぐ~3か月ごろに発症することが多く、首や耳の周りや肘・膝の内側など、左右対称に症状が出やすいのが特徴です。

アトピー性皮膚炎はスキンケアと適切な治療でコントロールすることが重要です。

アトピー性皮膚炎と乳児湿疹の見分け方は?

乳児湿疹は生後1〜2か月ごろに多く見られ、頭や顔に黄色いかさぶたのような湿疹が出るのが特徴です。一方、アトピー性皮膚炎は慢性的で、2〜3か月頃以降に診断されることが多く、かゆみが強いのが大きな違いです。

ただし見た目だけでは区別がつきにくく、医師が症状の持続性・部位・家族歴などを総合的に判断します。

▼アトピー性皮膚炎と乳児湿疹の違い

| 比較項目 | アトピー性皮膚炎 | 乳児湿疹(脂漏性湿疹など) |

|---|---|---|

| 発症時期 | 2〜3か月以降が多い | 生後1〜2か月ごろから |

| 出現部位 | 顔、首、関節の内側、全身に広がることも | 主に頭・顔

(額・眉間・耳の後ろなど) |

| 見た目 | 赤くてじゅくじゅく、かゆみが強い、左右対称 | 黄色いかさぶた、べたつく皮脂のような湿疹 |

| 継続性 | 慢性化しやすく、繰り返す | 数週間〜数か月で自然に治ることが多い |

③【アトピー性喘息】咳・ゼーゼー・息苦しい

アトピー性喘息とは、アレルギーによって起こる気管支喘息です。「気管支喘息」は、気管支の炎症によって咳や呼吸困難などを引き起こす病気で、その中でもダニ・ハウスダスト・花粉などのアレルゲンが関与しているタイプを「アトピー性喘息」と呼びます。

▼アトピー性喘息の特徴

- アレルゲンを吸い込むことで気道が過敏になり、発作を起こしやすくなる

- 発作は夜間や明け方に出やすく、風邪や気温差、運動後などで悪化することもある

- アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎を併発しているケースが多い

▼アトピー性喘息の主な症状

| 咳 | 特に夜間・明け方に多い。乾いた咳が続く。 |

|---|---|

| 喘鳴(ぜんめい) | 呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューという音がする |

| 息苦しさ | 発作時に呼吸がしづらくなる

特に運動後や風邪の後などに悪化しやすい |

| 胸の違和感 | 呼吸をすると胸が詰まるような感 |

| 繰り返す発作 | 時期や環境によって何度も症状が出る |

赤ちゃんがアレルギーかも?と思ったときの受診の目安

赤ちゃんに現れるアレルギー症状は、皮膚・消化器・呼吸器など多岐にわたります。

軽い湿疹や体の一部分の蕁麻疹のみであれば受診を急ぐ必要はありませんが、次のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

-

〈皮膚の症状〉

- 湿疹やじんましんがくり返し出る

- 肌がカサカサ・ジュクジュクして治らない

- 強いかゆみで赤ちゃんが眠れない/泣き止まない 〈消化器の症状〉

- 特定の食べ物を食べた後に嘔吐や下痢が起こる

- ミルクを嫌がる/体重が増えにくい

受診前には以下の内容をまとめておくとスムーズです。

▼受診前のチェックリスト

- 症状が出たのはいつごろか

- どのような症状が出たか(写真があるとわかりやすいです)

- 食べたもの(時間・量・内容)

- 過去にも同様の症状が出たことがあるか

- 家族のアレルギー歴

- 使用した薬やスキンケアの内容(保湿剤、薬など)

急ぎの受診・救急車が必要な目安

以下の症状がある場合は、アナフィラキシーや重度のアレルギー反応の可能性があるため、すぐに受診、場合によっては救急車を要請してください。

▼こんな時はすぐに受診

- 嘔吐が止まらない

- 激しい下痢が続く

- 全身に急なじんましんや腫れが出た

- 母乳やミルクを飲んだあと、血便が出た

▼救急車が必要な症状(アナフィラキシーの可能性)

- 呼吸が苦しそう

- 顔色が急に悪くなる、唇が紫色になる

- ぐったりして反応が鈍い、ぼーっとしている(意識がもうろうとしている)

赤ちゃんのアレルギー症状は進行が早いことがあります。

「おかしい」と感じたらためらわず受診し、命に関わる症状が見られたら躊躇せず救急車を要請しましょう。

赤ちゃんのアレルギーの予防・ケアのポイント4つ

赤ちゃんのアレルギーは、日常のちょっとした習慣で予防・軽減できる可能性があります。

ここでは、赤ちゃんのアレルギー対策として実践しやすい以下の4つのポイントについてご紹介します。

▼予防・ケアポイント

- スキンケア

- 生活環境の整備

- 薬による治療

- 感染症の予防

ポイント1. 新生児からのスキンケアがアレルギー発症の予防に繋がる

赤ちゃんのアレルギー予防は、「肌のバリア機能を守る」ことが重要。

ダニやホコリ、食物の微粒子などのアレルゲンは皮膚からも侵入し、お肌のトラブルがあるとアトピー性皮膚炎や食物アレルギーの発症リスクが高まるといわれています。

新生児のうちから「洗う(清潔)+保湿(うるおい)」を習慣にすることで、肌のバリアを整え、アレルゲンの侵入を防ぎやすくなります。

以下に、赤ちゃんの肌を守るスキンケアのポイントを3つ紹介します。

※ 参考文献: 国立成育医療研究センター世界初・アレルギー疾患の発症予防法を発見|国立成育医療研究センター

①基本的に毎日1回お風呂に入れよう

赤ちゃんは汗や皮脂の分泌が多く、ダニ・ホコリ・よだれ・ミルク汚れなどの刺激を多く受けます。汚れをそのままにすると、肌荒れや湿疹の原因になるため、1日1回の入浴でやさしく洗い流すことが大切です。

▼赤ちゃんの入浴のコツ

- お湯の温度は38〜40度のぬるめに

- 泡立てたソープで手のひらを使ってやさしく洗う

- 首のしわ・耳の後ろ・わき・股など汚れやすい部分は丁寧に

- すすぎ残しがないようしっかり流す

ゴシゴシこすってしまうと刺激が強すぎて、かえって肌が荒れてしまいます。「泡で」優しくあらいましょう。

②こまめな保湿を心がけよう

赤ちゃんの肌は大人の半分以下の厚さで乾燥しやすく、入浴後は急速に水分が失われます。

入浴後5〜10分以内の保湿が理想です。

▼保湿のコツ

- 保湿剤は手のひら温めてから使う

- ゴシゴシせず、手で押さえるように塗る

- 肘・膝の裏、首、ほっぺなど乾燥しやすい部位は念入りに

- 朝・夜の2回保湿が理想(肌の状態によって調整)

こまめな保湿はアトピー性皮膚炎の発症予防だけでなく、軽度の湿疹の改善にも効果的です。

③ソープや保湿剤はベビー専用アイテムを

赤ちゃんの肌は敏感なため、低刺激のベビー専用ソープ・保湿剤を選びましょう。

大人用は洗浄力や香料が強く、肌トラブルの原因になることがあります。

▼ソープ・保湿剤選びのコツ

- 低刺激・無香料・弱酸性のもの

- 全身に使える泡タイプのベビーソープが便利

- 保湿剤はワセリン・ローション・クリームなど季節や肌質に合わせて使い分ける

ポイント2. 生活環境を整え清潔を心がけよう

赤ちゃんのアレルギーを防ぐには、アレルゲンとの接触を減らす生活環境づくりが欠かせません。特に赤ちゃんは、ダニ・ハウスダスト・カビ などに敏感に反応することがあります。毎日の掃除や湿度管理など、家庭でできる予防策を取り入れましょう。

▼生活環境の整え方のコツ

-

1. 掃除と換気をこまめに

- 寝室や赤ちゃんが過ごす部屋は毎日換気

- 布団やベビーベッドの下など、ホコリがたまりやすい場所を重点的に掃除 2. 布製品は定期的に洗濯

- カーテン・ぬいぐるみ・布団カバーなどはこまめに洗濯

- ぬいぐるみは天日干しも効果的 3. 布団のダニ対策

- 天日干しや乾燥機でしっかり乾燥

- 干した後は掃除機でダニの死骸やホコリを除去 4. 適度な湿度をキープ

- 湿度は40〜60%が理想

- 加湿しすぎはカビの繁殖原因になるため注意 5. ペットの毛やフケにも注意

- アレルゲンになることがあるため、ペットはこまめにブラッシング

- 赤ちゃんが直接触れる場所は掃除を徹底

アレルギー体質の赤ちゃんにとって、家の中を清潔で整った状態に保つことは、強力な予防対策になります。

日々のちょっとした工夫で、赤ちゃんの健康を守る生活環境を整えましょう。

ポイント3. お薬は医師の指示通りに使おう

アレルギーの症状が出たときに、医師から塗り薬や飲み薬が処方されることがありますが、

医師の指示に従って正しく使うことがとっても大切です。

特にステロイド外用薬については、「強そうで怖いから…」と自己判断で使用を控えたり中断してしまうケースがありますが、これは逆効果に。

使用量や塗る期間を勝手に減らすと、症状が長引いたり悪化してしまうことがあります。

▼薬のコツ

- 症状が改善しても、自己判断で中断しない

- 「1日何回塗るか」「どの部位に塗るか」など具体的に聞き、メモしておく

- 保湿剤と外用薬の使い分けや塗る順番についても医師に確認を

医師の指示通りに薬を使うことで、アレルギー症状を早く落ち着かせ、悪化や再発を防げます。

不安や疑問がある場合は、自己判断せず医師や薬剤師に相談しましょう。

ポイント4. 手洗い・うがいなどの風邪予防は呼吸器アレルギーの予防に

手洗い・うがい・マスク着用などの基本的な風邪対策は、アレルギー性喘息やアレルギー性鼻炎などの呼吸器アレルギーの発作予防や重症化予防になります◎

呼吸器アレルギーは、風邪(ウイルス感染)をきっかけに症状が悪化することがよくあるためです。ただし、赤ちゃんは「うがい」やマスクの着用は無理なため、手洗いや顔洗いでの予防を中心に行いましょう。

▼赤ちゃんにできる風邪予防対策の例

- 外出後は必ず手洗いをする

- 顔や鼻まわりも軽く洗ってアレルゲンを落とす

- 衣服についた花粉やほこりは早めに着替えて落とす

また、家族や保育者がこまめな手洗い・うがい等を行い、ウイルスやアレルゲンを持ち込まないことも、赤ちゃんの呼吸器アレルギー予防のポイントになります。

赤ちゃんのアレルギーに関するよくあるQ&A

Q. 妊娠中や母乳育児中はママもアレルギーになりやすい食べ物を避けたほうよい?

A. 避ける必要はありません。妊娠中や母乳育児中に、卵・牛乳・小麦などのアレルゲンとなりやすい食べ物を制限しても、赤ちゃんの食物アレルギー予防効果はないことが分かっています。

むしろママの栄養状態が悪化するリスクがあるため、バランスのよい食事が大切です。

※ 参考文献: アレルギーについて |国立成育医療研究センター

Q. 食物アレルギーの予防のために離乳食の開始を遅らせた方がよい?

A. 遅らせると逆効果の可能性があります。離乳食の開始を必要以上に遅らせると、かえって食物アレルギーのリスクが高まるといわれています。特定の食材(卵・小麦・ピーナッツなど)を与える時期を遅らせても、予防効果は確認されていません。

心配な場合は自己判断せず小児科や専門医に相談しましょう。

※ 参考文献: アレルギーについて |国立成育医療研究センター

Q. 赤ちゃんにアレルギーがある場合、母乳中のママの食事はどうすればいい?

A. 基本的には不要です。母乳に含まれる食事由来の成分はごく微量で、それだけで症状が出ることは非常にまれです。

ただし、症状が強い場合や特定の食材で悪化が明らかな場合は、医師の判断で一時的に制限することがあります。心配な場合はまずは医師に相談しましょう。

Q. 親のアレルギーの体質は子どもにも遺伝するの?

A. アレルギーになりやすい体質は遺伝しますが、特定のアレルギーがそのまま遺伝するわけではありません。例えば、親が卵アレルギーでも、子どもが卵アレルギーになるとは限りません。

「アレルギーを起こしやすい体質」が受け継がれると考えられていますが、生活環境や予防ケアによって発症リスクを下げることは可能です。